地殻変動-1983・夏

- Satom

- 8月17日

- 読了時間: 7分

年を経てくると、年月の過ぎる早さに驚くばかりだが、21世紀もあっという間に四半世紀が経ってしまった。「2000年問題」とか言われていたのが、つい最近のことのように思えてしまうのだが…💦まして1980年代と言えば、もうすっかり昔のことなのに、個人的にはあまり風化した感じがしないのが不思議である。

そんな80年代のプロレス界において鮮烈に記憶に残っている年、そして季節はいつになるだろう。もちろん様々な答えが出てくるだろうが「1983年の夏」というのは、多くの昭和プロレスファンの心に深い印象を残しているのではないだろうか?

国際プロレスは二年前に消滅し、この時点で日本のプロレス団体は新日本、全日本の二つのみ。 その両団体を代表する超人気レスラータイガーマスクとテリー・ファンクがそれぞれリングから去ったのが、この1983年の夏であった。丁度同じタイミングで月刊から転じた「週刊プロレス」創刊号の表紙もこの二人である。

選手以外では、夏のNWA総会から帰国した新間寿取締役も留守中のクーデター騒動が発端となり退社を余儀なくされている。クーデターを起こしたレスラーやフロントには、ブラジルで猪木が主宰するバイオ事業、アントン・ハイセルに社内の資金が流入することの不満や危機感があったとされるが、最終的には事業資金の調達に奔走・尽力した新間氏一人が詰め腹を切らされた格好となった

タイガー、テリーの引退に加え、新間氏の新日本退社と、短期間に大きな変化が頻発した当時の 日本マット界であったが、ご存知の通り翌年には三人とも何らかの形で復帰の動きを見せる。この辺りの経緯については既に様々な媒体でカバーされているのでここでは深入りしない。以下では、時を同じくして、海の向こうのアメリカでも起きていた地殻変動について触れてみたいと思う。

変動を象徴する出来事が、前述の83年夏のNWA総会の席における、ニ大プロモーター、ビンス・マクマホン(シニア)とジム・バーネットの脱会宣言であった。

マクマホン・シニアはこの時点で息子のジュニアにWWFを統括するキャピトル・スポーツ・コーポレーション社の株式売却を完了しており、自身はプロモーター業引退を決意していた。(この翌年

膵臓ガンにより急逝)

一方のバーネットは、前年暮れの世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦の立ち合い人として来日している隙に、ブッカーとして現場を仕切っていたオレイ・アンダーソンの謀反によりジョージア地区のトップの座から放逐されている。

これを不服としたバーネットは、翌84年に自らの保有するジョージア・チャンピオンシップ・レスリングの株をマクマホン・ジュニアに売却。

加えてWWFのスーパーバイザーに就任し、古巣のNWAに反旗を翻す形で全米侵攻の一翼を担うことになる。

対するNWAはどのような自衛手段を講じたのか。

後から総括してみると、この時点でメンバー間の連携は極めて乏しかったのみならず、組織内の権力争いに汲々としていた感がある。

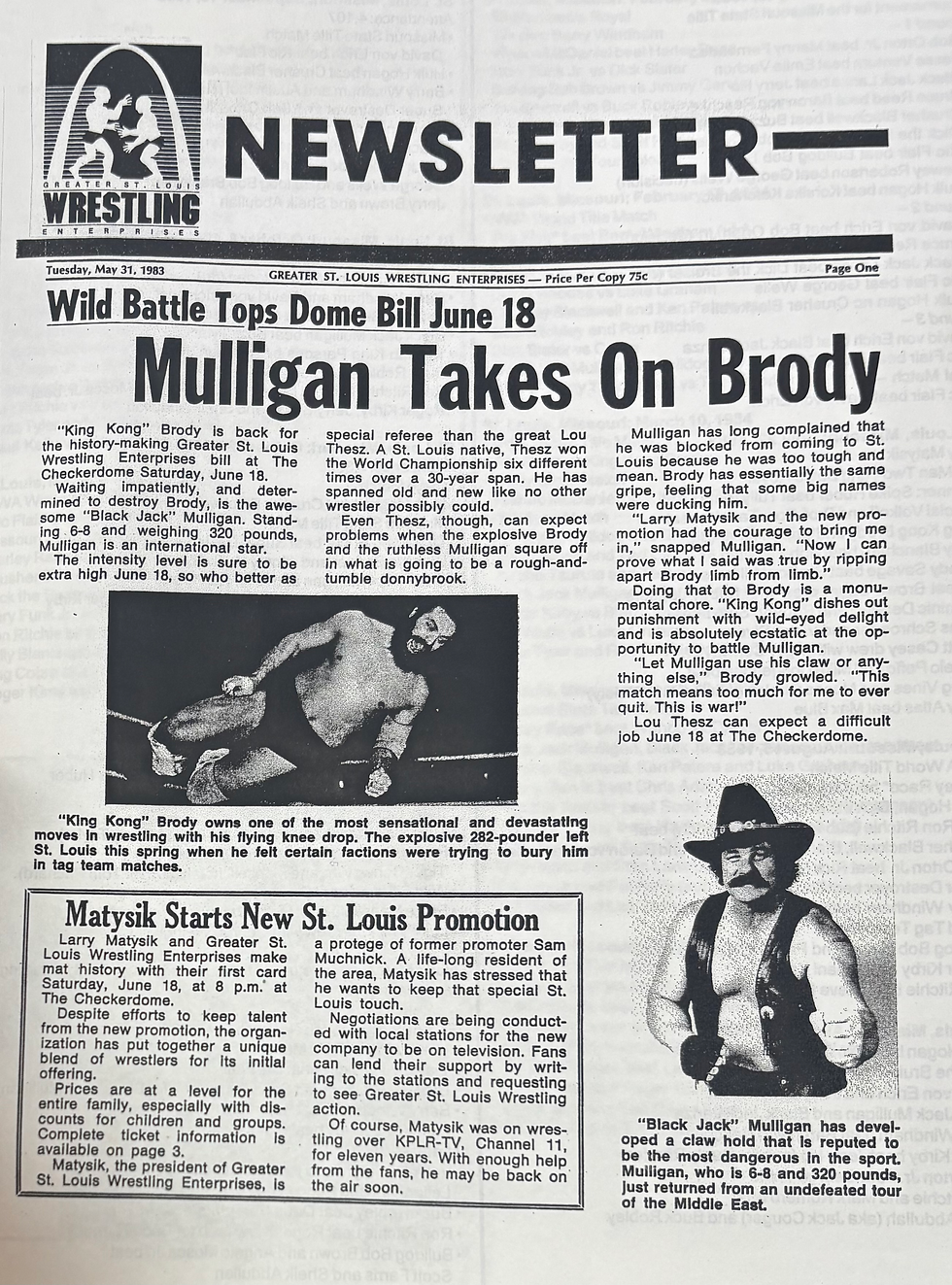

かつて"総本山"と呼ばれたセントルイスも例外ではなかった。サム・マソニックが1982年初頭に プロモート業から身を退いた後、興行会社であるセントルイス・レスリング・クラブの上層部は、ボブ・ガイゲル、パット・オコーナー、ハーリー

・レイスらカンザス勢が占め、実務はマソニックの腹心だったラリー・マティシックが執っていたが、待遇面で不満を抱いたマティシックはカンザス勢に反目する形で独立、新興勢力(グレーター・レスリング・エンタープライズ)を興す。

キングコング(ブルーザー)ブロディをエースに据えて何度か地元興行を開催したマティシックだったが観客動員は思うように伸びず、やがてバーネット同様、WWFに取り込まれる形で現地におけるエージェントとして采配を振るうようになる。

この段階で、西海岸におけるNWAの二大マーケットだったロサンゼルスとサンフランシスコは既に活動を停止していた。数年後にはダラスやトライステート(MSWA)もNWAを離脱、最後までメンバーシップを返上せずに残ったのは、ミッド・アトランティック、フロリダ、プエルトリコなどごく一部に限られていく。

当時から四十年以上経過した今、WWFの一人勝ちの要因はどこに求められらるだろうか。

言ってしまえば身も蓋もないが、WWFが本格的に侵攻を開始する前に、NWAという組織自体が実質的に瓦解していたような感がある。メンバー達が同盟内の連携や業界全体の繁栄よりも、自らのテリトリーの利権を優先して自壊していく一方、マクマホン・ジュニアだけは全米規模でビジネスを展開する器量、覚悟、ビジョンが揃っていたということに尽きるのではないだろうか。

当時流行った「私、プロレスの味方です」の著者・村松友視氏の言葉を借りると"プロレス内プロレス"の旧態依然とした枠から脱却し、一般社会の耳目を引くためには何をすれば良いか? 真剣に考えた結果が、歌手のシンディ・ローパーをMSGのリングに上げ、逆にWWFのレスラーをMTVのプロモ動画に参加させるという異種コラボレーション、更に数年後には"WWFはスポーツ・エンターテイメントである"と公に示したカミングアウトであった。

旧くからMSG定期戦に通っていた常連ファンからすると受け入れられない部分も多々あっただろうし、NWAテリトリーのファン気質には尚更合わなかったに違いない。しかしこれらの斬新な手法により、プロレス村を越えた層に訴求したことも疑いない事実であろう。自らが提供するプロレスというジャンルのフレームを新しいものに変えた革命児がマクマホン・ジュニアであったのかもしれない。

そのアプローチは一見荒唐無稽だが、従来のプロレスの枠を越え、一般社会に視点を置いた姿勢は猪木に通じるものを感じる。旧来のプロレスファンの神経を時として逆撫でし、本気で怒らせるところも共通しているのではないだろうか。

そこにはある種の狂気さえ漂っている。

マクマホン・ジュニアが第一次全米侵攻を敢行するに際し、貴重な資金源となったのが、新日本からのブッキング・フィーだった*1)というのも、僅か数年後に両社が袂を分かったことを思えば、面白い因縁である

新日本に限らず、この時期、判で押したように

旧勢力はWWFに塩を送っている。ニック、レイス、猪木…当代を代表するレスラー達がこぞってホーガンのプロレス界におけるステイタスを確かなものにするのに、一役どころか多大な貢献を果たしているのは大いなる皮肉という他はない。

タイガーマスクとテリーで始まった1983年夏の話しが、すっかりマクマホン・ジュニアの狂気とWWF成功譚にすり替わってしまったが、酷暑の夏のとりとめない妄想として、ご容赦頂ければ幸いである。

変革、変容の鳴動というものは、地下茎で連なったように同時多発的に発生し、個人の思惑や事情など大きく越え、奔流のごとく突き進んでいく…

1983年夏の思い出をきっかけに、大きな活断層の名残りのようなものが見えてくる気がする。

*1)G-Spirits Vol.65 第一特集WWF p36

"ビンス・マクマホン・ジュニア"/小泉悦次

【参考文献】

・G-Spirits Vol.57 特集 NWA

・---〃----- Vol.65 第1特集 WWF

コメント