墓掘り人の激白

- Satom

- 2025年10月13日

- 読了時間: 10分

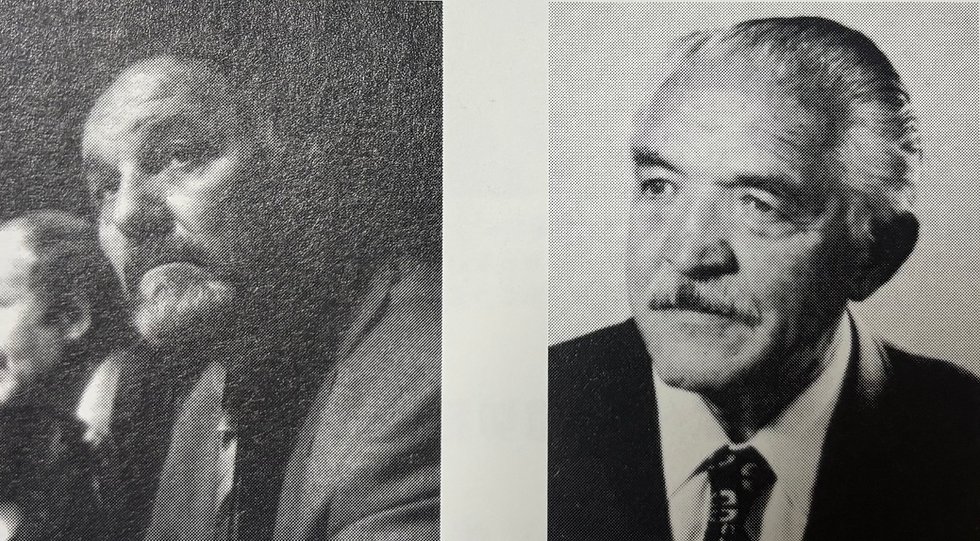

先月刊行された「ローラン・ボック自伝」を読んだ。ドイツでは数年前に発行されていたと聞くが

日本語版は訳者の沢田 智さんが八方手を尽くされた結果、クラウドファウンディングで出版に至ったという。

「原書よりも厚くなった」訳書のボリュームは460ページの超大作。1970年代の西ドイツにおける興行・商習慣などについても詳述されているが

勿論その大半はボック本人に関する内容である。

幼少期の朧げな記憶、生々しい体験が、後の人格形成に色濃く影響を与えていることが明確に示されており、人間・ボックの原点に触れた思いがする一方で、青年期の恋愛、アマ・プロのレスラー時代、結婚生活、事業などに関する様々な出来事がビジネス、プライベートを問わず赤裸々に告白されており、圧倒される思いがした。

今回はこの力作をとば口として、昭和ファンの脳裏にいまだ強烈な印象を残しているボックという存在について振り返りたい。

レスラーとしてのボックの日本初登場は昭和56年7月31日、大阪府臨海スポーツセンターのリングで実現した。木村健吾と対戦したボックは相手に何もさせず、1分35秒で圧勝。

リング中央で組み合うなり後ろに回ったボックは強靭な背筋を活かしたバックドロップ(というよりもジャーマンに近い後ろ反り投げ)で木村を一気に持ち上げマットに沈める。脳天から落とされた木村は、既に戦意を喪失したかのように虚ろな表情。大きなどよめきが館内を覆う。

フィニッシュとなったダブルアーム・スープレックスは、重機がモノを根こそぎ引っこ抜くような

有無を言わせぬ迫力で、TV画面からもその戦慄が伝わってきた。真夏の会場にも関わらず大して汗もかかず、レフェリーに手を挙げられるボック。

その顔は能面のように無表情…。解説席に座っていた猪木も、心なしか顔を強張らせていた。

本来なら、ボックの日本デビューは二年前の昭和54年に実現するはずだった。前年の猪木欧州ツアーで勃発した因縁の決着戦は、8月2日、品川プリンスホテル・ゴールドホールで行われると発表されたが、直前のボック交通事故でキャンセルとなる。負傷癒えた同年末には、ドイツに遠征したアンドレ・ザ・ジャイアントとのプロレスの矩を超えた一戦が行われたというニュースが伝わり、日本における「ボック幻想」は益々膨らんでいく。*1)

そして、満を持して披露された来日第一戦は、レスラー・ボックの何たるかを満天下に知らしめたのである。

折しもこの昭和56年は、前年暮れに発表されたIWGP構想が、実現に向けて本格始動した年で

あった。鮮烈な新日初参戦を果たしたボックが、IWGPという世界覇権を賭けて猪木、ハンセン、アンドレ、ホーガン、ボブ・バックランド、更に

全日本から移籍したばかりのブッチャーらと決勝リーグで激突するシーンを夢見て、ファンの期待はいやが上にも高まった。

しかし、日本におけるボックの物語は唐突に終わりを告げる。同年暮れの第二回MSGタッグ・リーグ戦に特別参加した後は、翌年の元旦に行われた猪木とのシングルマッチに参戦したのみで、ボックは新日マットからフェイドアウト、更にレスラ

ー生活にも別れを告げることになったのである。

上述のアンドレ戦で無理な投げ技を仕掛けたことが原因で左脚に血栓症を患い、トレーニング不足により体重も増加し、コンディションは低下している…といった報道は当時からなされていたが、

それを裏付けるように、日本における試合はいずれも短時間で終わっていた。

底知れぬ凄みを見せつけた来日第一戦も、実は長期のブランク明けの見切り発車であり、それ以降の日本における試合は、本人のみぞ知る引退へのカウントダウンを刻むものであったのだ。

恬淡?とリングに別れを告げたボックにとって、プロレスとは何であったのか。この機会に改めてプロ生涯戦績を調べてみたが、試合数の少なさに驚かされた。wrestlingdata.comで照会できた記録は、僅か135試合だったのである

1973年 12試合(全て10月)

1974年 85試合(7〜10月)

1978年 23試合(猪木欧州ツアー中心)

1979年 1試合

1981年 13試合 (新日2シリーズに特参)

1982年 1試合(元日の猪木戦)

1979年の1試合は上述のアンドレ戦ではなくルネ

(ジャック)ラサルテス戦となっており、或いは他にも記載されなかった試合が多くあるのかもしれないが、それにしても…? *2)

当時の新日本や全日本であれば、通算試合数が100台ならデビューしたての若手扱いであったろう。しかし、30歳を目前にしてリングに上がったボックの場合、プロの技量は未熟でもその強さは本物…プロモーターも扱いに困ったのではないか

そもそもボックをプロの世界に導いたポール・バ

ーガーなる興行師も元レスラーで、かつてカール

ゴッチの足を折ったことがあるという猛者 。*3)

リング上で頼れるのは自分のみ、いざとなれば、自分で身を護るべし、というのは、国に関わらず当時のプロレス界における鉄則だったのかもしれない。

ボックはデビュー二年目の74年にバーガーの紹介でグストル・カイザーの主催するトーナメントに出場、ここでキャリア28年の古豪、ジョージ・ゴーディエンコと対戦する。

両雄の試合は7月から8月にかけて6回行われ対戦成績はボックの3勝1敗2分。最後の試合は8月31日

ミュンスターで組まれたが、試合中にハプニングが起こった。ダブル・リストロックで勝利したとされるゴーディエンコだが、この試合でボックに

右足首を折られ、以降二ヶ月間試合を欠場する。

「彼(ゴーディエンコ)は通常の試合とは違う

おかしなファイトを仕掛けてきた。(・・・)

プロレスとはどういうものか分からせるように、カイザーから指示を受けていた、と後にジョージ自身が告白してくれた(ボックのコメント)」

*4)

「(ボックは)強かった。おそらくドイツで最強だろう。ホースト・ホフマンよりも強かったよ。

恐ろしく"硬い"奴だった。あれが私のレスラー人生で最後の大勝負だったな(ゴーディエンコ)」

*5)

ボック、ゴーディエンコ双方にとってこの試合は「忘れられない一戦」だったことは間違いなく、特にゴーディエンコは既述の通り「生涯最後の 大勝負」として後々まで述懐していたという。

ではボックの短いキャリアの中でゴーディエンコ戦以外に、大勝負として総括できる試合は何か?本人の口からはやはり猪木戦、アンドレ戦が挙がってきたが、そのコメントは、いかにもボックらしいものだった。*6)

「私は誰がリング上のマスターなのか、猪木に知らしめてやりたかった。シュツットガルトのあの試合中に受けた怪我は大変な激痛を伴った。だから彼にとって忘れられなくなるような試合にしてやろうと考えたんだ」

「(アンドレ戦は)TV中継されることになっていたので、私はこの試合を本当に真剣に考えていたし、敗者ではなく勝者としてリングを降りるつもりだった。(・・・)私はバックスープレックスだけでなく、ダブルアーム・オーバースローも決めてみせた」

「やられたらやり返す」は、時として「やられる前にやれ」の論理に置き換えられる。ここまでは

上野毛の道場で、山本小鉄が竹刀を片手に若手達に叩き込んだ新日イズムと変わらないだろう。

しかし、である。「(自分さえ)真剣なら相手にシュートを仕掛けても許される」…これは如何なものか?プロのレスラーとしてはあるまじき思考であり、非難されてもやむを得ない、となる。

そこに行動が追加された場合、後年の猪木が長州の顔面を蹴り飛ばした前田を断罪したがごとく、

"プロレス道にもとる"行為に転換されてしまう。

再び、しかし、である。グストル・カイザーが強豪中の強豪たるゴーディエンコを差し向けてお灸をすえようとしても、相手の骨をへし折って返り討ちにする。展開の荒れた猪木戦においては、自分もダメージを負うが、相手にもきっちり代償を払わせる。プロとしての見せ場と勝利を両立させようと試みたアンドレ戦では、自らに降りかかる危険を承知の上で究極の大技を仕掛けていく…。

"プロレスの原点は闘いだ"、"リング上では強さが全てである"というのが猪木・新日イズムであったとすれば、その真髄を体現していたのが他ならぬボックだったという解釈も(強引かもしれないが)成り立つ。

一方で、猪木イズムのもう一つの側面、すなわち「格闘芸術」としてのプロレスには、相手の力を十分に引き出した上で勝つ、というテーマが課せられていた。猪木がリング上におけるボックを嫌ったという理由は、ひとえにこのプロとしての器量が欠けていた、という一点に尽きるだろう。

勿論、リングにおける「壊し屋」というのはプロとしての勲章にはなり得ない。新日マットにおけるボックの試合を見たディック・マードックは「相手に怪我をさせるようなレスラーは、下の下なんだよ」と苦々しげに吐き捨てたという。

その意味では、仮にボックがIWGPに参戦していたとしても、アメリカの花形選手との間に好試合が展開されたとは考えにくい。無理に強行しても見せ場のない凡戦になるか、凄惨な結末を迎えていたか、結果は両極端であったろう。そう思うとIWGPに参加しなかったことで、ボック幻想は逆に守られたと言えるかもしれない。

このように書いてしまうと、ボックの価値を下げているようで気がひける。巨大なエゴが災いし、プロとしての度量が備わっていなかったような 印象を与えるかもしれないが、そもそも人間・ボックが本質的に狷介な気性だったかといえば それもまた違うような気がする。

レスラー・ボックには独自の理想像があり、リング上では忠実にそれらを表現しようとしたこと、又リングを降りれば、興行を含む実業の世界で、己のビジョンに則って大きな成功を目指し果敢に挑戦を繰り返したことが、冒頭の自伝には余すところなく記されている。

自らの夢と理想を追い求めた結果、気づかぬ内に社会の規範・常識から外れており、手痛い失敗を

被るが、そこから又立ち上がり、挑戦を続ける…

厚い自伝を読み進める内に、奇妙なデジャブ感を

おぼえたのは、その生きざまがやはり猪木に酷似しているからだろう。ボックの自伝は「猪木寛治自伝」(1998年刊/文藝春秋)と並べて吟味することで、一層愉しめるのではないだろうか。

善悪の彼岸を超えて、不器用に力を尽くして生ききる。そして何かと不自由で窮屈なこの世の中で自分なりの筋を通そうとする、奇妙な律儀さ。

猪木がボックを嫌ったというのは、近親憎悪の所産のようにも思えてくる。

*1) アンドレ戦のニュースが当時リアルタイムで

日本に伝わっていたか、については記憶が

定かでないが、後日週刊F紙が写真入りで

試合の模様を掲載していたのは憶えている

*2)「ボック自伝(日本語版)」訳者の沢田さん

が、プロ時代の全試合をコンプリートした

「最強伝説の完全記録」なる電子書籍を

副読本として出しておられるが、こちらは

クラファン限定の特典であり、書店で購入

した場合は残念ながら入手できない

*3)1952年6月1日ベルリン・トーナメントで

行われたカレル・イスターツ(ゴッチ)と

ポール・バーガーの試合はノーコンテストに

終わるが、この試合でゴッチは足を骨折し

下半期の試合を欠場する

*4)G-Spirits 21号ローラン・ボックインタビュー

「地獄の墓掘り人は生きていた!」那嵯涼介

*5)「やっぱりプロレスが最強である!」流智美

ベースボール・マガジン社

*6) *4)と同様

コメント